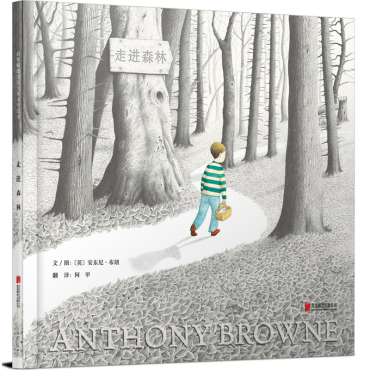

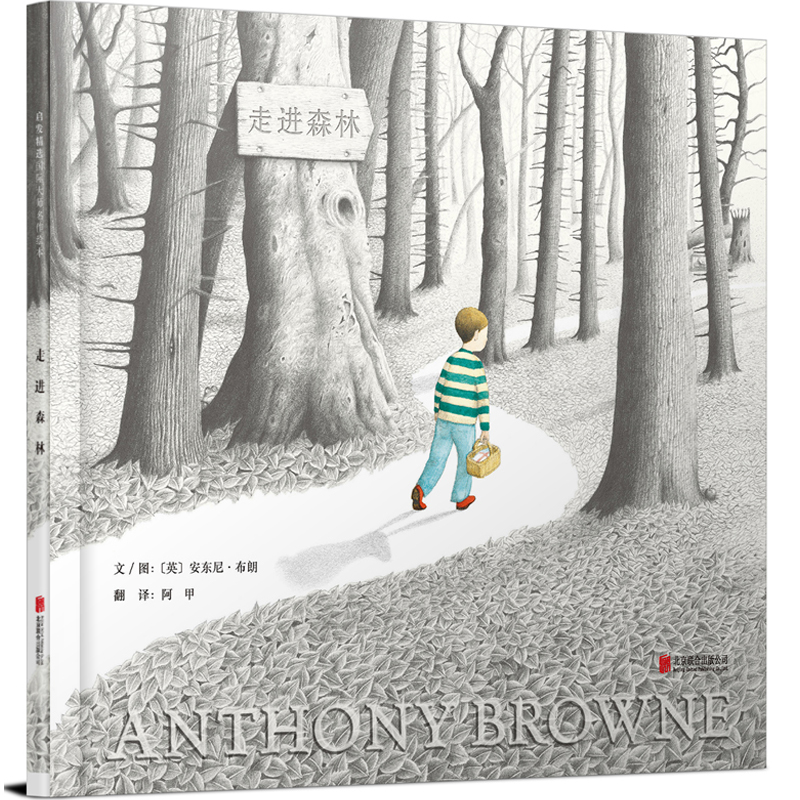

这是一个从悬疑中开始、在温馨中结束的故事。

半夜被可怕的声音惊醒的孩子,醒来找不到爸爸的孩子,独自外出、走上陌生小路的孩子,遇到奇怪的人慌忙逃走的孩子……尽管《走进森林》的故事和画面都颇有超现实主义的奇幻色彩,但细想一下,这些其实都是孩子在面对分离和身处陌生环境时内心焦虑和恐惧的真实写照。阅读这本书,能帮助家长理解孩子内心的恐惧,从而让家长更有效地引导孩子如何去面对陌生环境、面对与家长的短暂分离、面对内心的不安和恐惧情绪。

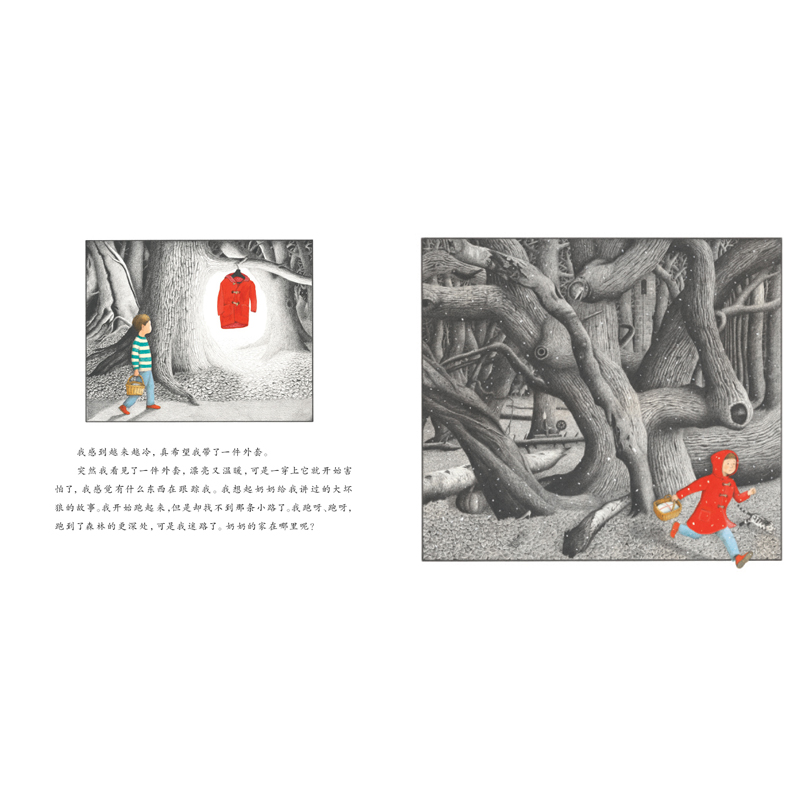

此外,作为杰出的绘本作品,《走进森林》是培养孩子阅读能力和学习绘画艺术的范本。作者安东尼•布朗将人们耳熟能详的童话故事糅合到小主人公的遭遇中,简洁的文字背后处处有玄机,繁杂的画面之中处处有惊喜。与孩子一起捕捉字里行间的意思,挑战孩子的观察能力,让亲子阅读乐趣无穷。这部绘本对颜色的运用也堪称典范,读者能从中学习如何使用不同的颜色表达不同的情绪。

小男孩半夜被一阵可怕的声音惊醒。第二天,爸爸不见踪影,妈妈也不知爸爸何时回家。小男孩受妈妈委托去给生病的奶奶送蛋糕,为了尽早回家,他决定走那条穿过森林的近路。在神秘、阴暗的森林里,小男孩遇到了童话故事里的人物,有牵奶牛的男孩,有金发姑娘和三只熊,有被遗弃在森林里的男孩女孩,还有一件挂在树上的红帽外套。当小男孩终于来到奶奶家,在门后等待他的会是谁呢?

在美好结局到来之前,每一页,布朗都在挑战读者原有的童话知识,让情节悬念不断迭增,读者对故事的期待也随之改变……与布朗大部分作品一样,这本书鼓励孩子们专注阅读、思考书中的主题和意义。”

——《星期日泰晤士报》

“一本精彩绝伦的书,它讨论的是痛苦的情绪……对于感到不安的孩子来说,这是令他们强大起来的滋补剂。”

——英国《观察家报》

“布朗的文字看似简短,实际上留出了大量的解读空间。一如以往,他用铅笔和水彩创作的超现实主义图画充满了丰富的细节。从这部具有心理学色彩的绘本中,每个孩子都能读出不一样的感受,温暖的结局也有安抚人心的力量。走进梦/想象的森林,走出之时,或许会变得更强大。”

——美国《学校图书馆期刊》

“在这部绘本中,布朗精美的超现实主义图画展现了孩子在日常生活中内心的恐惧……这个故事的力量来自于书中令人害怕的细节,它们展现了孩子被抛弃的噩梦。小学以上年龄层的读者会更热衷于讨论这个故事与其他不朽童话的联系,比如《糖果屋》,或者从心理学角度探讨本书的内容。”

——美国《书单》杂志

“一本非比寻常的书,帮助提升孩子的读图能力,鼓励孩子在阅读时运用已有的童话知识。”

——英国《跳板故事》杂志

上世纪80年代以来,改编儿童文学经典成为了图画书出版的一股新潮。很多图画书采用颠覆与解构的叙事策略,截取或戏仿传统的文学经典,同时将现实融入到重叙和意象再造之中, 构建出异彩纷呈的后现代儿童文学景观。这类后现代图画书中,如大卫·威斯纳的《三只小猪》、罗伦·乔尔德的《小心大野狼》等,经常会出现其他经典作品中的角色。这种体裁混搭和故事串联的手法被后现代文艺工作者称为“互文手法”,也就是让两个或多个故事文本发生显性的相互关系。此类重新诠释的作品往往打破传统的叙事模式,承认儿童作为解构主义读者的身份,给读者和观众带来欢快愉悦的阅读体验。

绘本大师安东尼·布朗的《走进森林》正是这类作品的代表之一。安东尼的作品以超现实风格见长,他善于在图画的细小地方隐藏丰富的趣味,让读者每次阅读都有新的发现。在《走进森林》中,安东尼也设计了一连串视觉游戏。本书的故事和《小红帽》的情节类似:独自出门给奶奶送食物的主人公没有听大人的话,不走大路偏走小路,从而产生了一系列“奇遇”。不过,本书的主人公不是小女孩而是小男孩,他没有被大野狼吞掉,猎人也没有出现。

在《走进森林》里,安东尼植入了一系列感性而虚幻的情节,把主人公的个人想象和虚幻的童话故事结合在一起。本书第一页的小兵玩偶让人很快联想到安徒生的童话故事《小锡兵》,它预示着这应该是一个勇敢冒险的故事。在其后的故事发展中,穿越到本书里的还有《小红帽》《杰克与豆茎》《三只熊》《糖果屋》《长发姑娘》《穿长靴的猫》《灰姑娘》等童话的角色和情节。在故事最后,小男孩不仅成功地走到奶奶家,还见到了自己的爸爸,又和爸爸一起回了家。

《走进森林》不是对一部经典传统童话的改编和重述,而是对几部作品的串联和互文。安东尼借用了《小红帽》的故事框架,但他的故事却与原故事的关注点和结局截然不同。安东尼没有让童话里的人物走出自己的故事,而是让自己的主人公在不同的经典童话之间穿梭,让童话人物穿越时空,在同一片森林中相遇,这样的处理方式为孩子们熟知的童话故事赋予了新的游戏性和现实意义。

其实,安东尼·布朗不止一次在图画书中运用过互文的表现手法,在《威利的奇遇》中,安东尼就借用了多达十个经典儿童文学故事来创作单幅插画。这种独特的演绎方式摈弃了传统的童话叙事模式和叙事视角,运用视觉模仿、碎片叙事和互文性等典型的后现代表现方式,营造出了一种互动式的、可以让读者读入意义的后现代审美效果,让儿童文学经典展现出新鲜的样貌。

尽管这样的视觉游戏无形中提高了儿童阅读的门槛,但安东尼的互文手法并没有消解故事应有的连贯性和整体性,反而让读者在阅读过程中成为意义的参与者和建构者。阅读这样的故事,无疑,对儿童读者和成人读者都是充分的情感调动和思维拓展。事实上,即便是婴幼儿读者也能从《走进森林》中获得意义。这类互文性图画书能够让儿童建立起与传统经典的强关联,而这一关联承担着某种特殊的叙事和情感表达功能。

安东尼的作品在视觉互动设计之外,还蕴含了更为深刻的童年关怀。哪个孩子不曾体会过亲人暂时失联或被动独处时的恐惧和孤独呢?在孩子没有建立独处能力之前,外来的知识和从儿童文学中获得的间接经验便成为了孩子的心理依靠。因此,我们可以说,在那片儿童文学森林中,我们的主人公和小读者都完成了一次外来知识和经验在各自内心精神世界中的整合和内化,这便是图画书与文学经典对儿童心灵的滋养。

可以说,以《走进森林》为代表的互文性图画书在带给读者新的阅读体验的同时,也赋予了文学经典更多的意义。它们是对经典的解构,更是对经典的建构。安东尼·布朗用视觉互文的方式对传统经典进行解构和重组,从而为经典作品建构出了新的文学意义,让读者产生熟悉的陌生感,重燃读者对传统经典的阅读热情,为我们审视图画书和儿童文学经典提供了一个开放的平台和广阔的视野。

安东尼·布朗的作品无疑都是非常“烧脑”的,这本《走进森林》便是典型一例,书中埋藏的秘密多不胜数。

让我们先来看看《走进森林》的故事。在妈妈的吩咐下,主人公小男孩带着蛋糕去探望奶奶,去奶奶家有两条路,一条近,一条远,近的是森林,妈妈叮嘱千万不要穿过森林,可男孩却偏偏走了这条路;在森林深处,出现了可疑的红色连帽外套,男孩偏偏把它穿在了身上;就连奶奶的家也在密林里,房子上居然长着狼耳朵……这一切让人很容易就联想起《小红帽》。不过,书中只出现了狼耳朵,并没有大灰狼。

在穿过森林的过程中,男孩遇到的各色人物也都隐藏着不凡的身世。比如那个牵牛的男孩,其实就是《杰克与豆茎》里潦倒不堪、卖牛糊口的杰克。何以见得?仔细观察我们就能发现,这一页画面的背景里,隐藏着那条著名的、有魔力的、可以一直长到天上去的豆茎;当然,还少不了那位倒霉的、没招谁没惹谁、却被杰克夺了财还要了命的巨人,瞧,巨人的一条腿和他那根巨大无比的狼牙棒就隐藏在森林中。最有趣的莫过于杰克的形象:帽檐冲后地戴着棒球帽,嘴里叼着树叶,乍一看就像是大街上游手好闲的歪毛小淘气,绝不是人们印象里那个穷苦、善良、容易相信别人的男孩。但其实只要找到未经后人过多改编的原版《杰克与豆茎》,仔细咂摸咂摸滋味,就会发现安东尼·布朗对杰克的形象设计不但幽默,而且还很精准。

接下来,男孩遇到了一个金发女孩,没错,她就是童话故事《三只熊》里的金发姑娘。在他们身后的森林里还隐藏着三只熊和它们的家。这个女孩可不是个招人喜欢的角色,在这个童话最初的版本里,她甚至都不是小女孩,而是一个蛮横霸道、无家可归却又偷窃成性的老太太。安东尼·布朗设计的金发姑娘形象,也不是常见版本里那个仅仅有点儿淘气的小女孩。

杰克和金发姑娘都是以拦住主人公去路的方式出现的,结合二人都有“入室偷盗的前科”,他们实际上代表了一种“侵犯者”或“掠夺者”的形象,使人紧张、害怕。而接下来出现的则是全书的点题人物,给人带来的是内心深层的恐惧,他们的出现方式,不再是主动拦住男孩的去路,而是被动地被男孩“发现”。

这是一对姐弟,孤苦无助地坐在阴冷的森林深处,面前只有一堆篝火勉强取暖。凭什么说是一对姐弟呢?因为他们来自童话故事《汉赛尔与格莱特》:一个贫苦的樵夫有一位续弦妻子和前妻留下的一对儿女,当家里穷得实在揭不开锅时,樵夫在妻子的怂恿下,把姐弟俩骗到遥远的森林深处,只给他们留下一小口面包和一小堆篝火,任其自生自灭;当篝火燃尽、面包吃完时,又冷又饿的姐弟俩只好在森林里流浪,试图找到回家的路,谁知却误撞进巫婆的陷阱——一座糖果和糕点做成的小屋——巫婆利用它勾引迷路并饱受冻饿的小孩,把他们抓住吃掉;所幸姐弟俩凭着自己的智慧,最终有惊无险。在画面的背景里,读者同样可以找到有关这个经典童话的蛛丝马迹,比如樵夫的斧子,还有鸟儿在啄食弟弟为找到回家的路而丢下的面包屑。

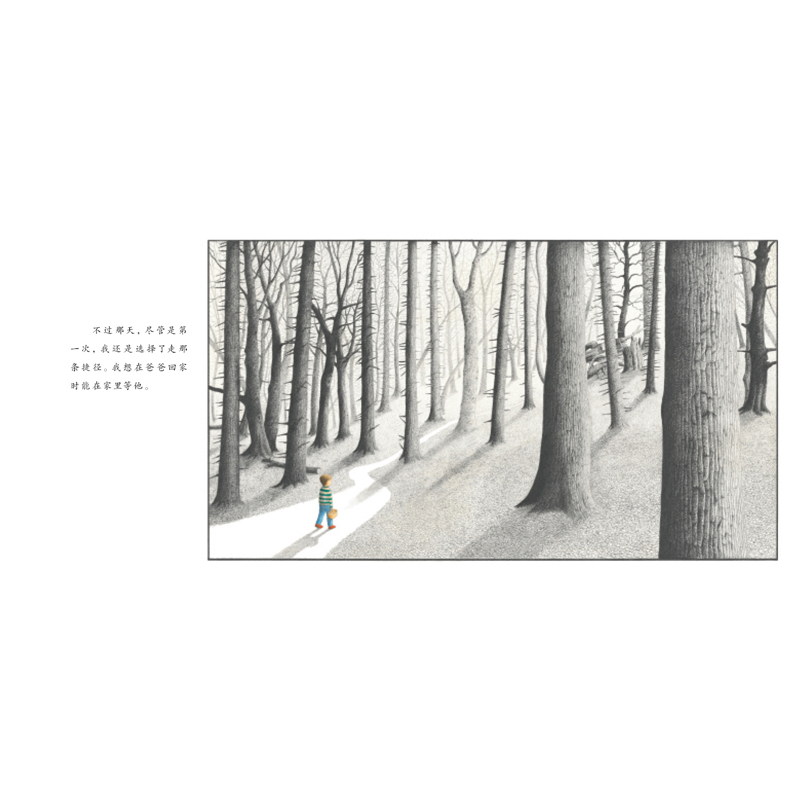

可以说,姐弟俩是本书的点题人物。故事一开始,男孩就被夜里的闪电惊醒,起床后发现家里只剩下他和妈妈,而爸爸不见了。这和《汉赛尔与格莱特》故事里姐弟俩的恐惧一模一样。请回忆一下,我们小时候最害怕什么。恐怕不是夜里的闪电,而是父母的消失吧。我们经常能听到不靠谱的大人这样吓唬孩子:“你爸妈不要你了!”任何孩子听到这样的吓唬都会当真,这是孩子心底最深层的恐惧。《走进森林》的男孩就是带着这样的恐惧出发去奶奶家的,而之所以抄近路“走进森林”,就是为了能赶在爸爸回来前回到家。

安东尼·布朗的作品通常都充满了神秘感。《走进森林》这本书的神秘感来自那片阴森的密林。在欧洲传统童话中,故事大多发生在森林里。茂密的森林阴冷、潮湿、黑暗,本就是容易引起恐惧和遐想的地方,也是多数民族的精灵、神仙与鬼怪的出没之地。今天欧洲文化的来源之一,正是欧洲黑森林里的日耳曼诸民族,他们的文化带着潮湿阴冷的神秘感,与之前生活在地中海的古希腊、古罗马人阳光浪漫的风格截然不同。他们于公元5世纪前后征服了几乎整个欧洲,从中世纪到如今影响了一千多年(中世纪的骑士故事也和童话一样发生在幽深的森林里)。直到当代,那种令人心醉的神秘感由象征主义发展到超现实主义,再通过安东尼·布朗和大卫·威斯纳等人带到儿童书里。这就是《走进森林》文化上的渊源,这种神秘感与爸爸消失的恐惧感结合起来,可说是妙不可言。

围绕这一中心展开,安东尼·布朗在《走进森林》里埋下了大量的细节信息,比如前文提到的巨人腿、三只熊等,这是安东尼·布朗一贯的拿手好戏。找寻这些信息也是阅读安东尼作品的一大乐趣,这里就不一一指出,而把它们留给各位读者吧。记住,不光树木的形状,画面中的各种图案和阴影,甚至连奶牛的花纹都不要错过,都要仔细观察。

找寻以上这些信息“烧”的主要是孩子的脑,如果成年人知道答案,那也不要告诉孩子,不要以成人的答案为圭臬,让我们将胡思乱想的空间留给孩子吧。

而另一类信息,恐怕“烧”的就不只是孩子的脑了。所有图像尤其是绘画,其背后都有特定的意义,它们来自不同事物之间的联系,比如拦住男孩去路的牵牛的男孩和金发姑娘,就能联系出那么多东西,引出前面洋洋洒洒的文字。下面笔者给阅读本书的所有大人提出一些问题,留给有兴趣的朋友和孩子一起讨论,当然也可以和同样有兴趣的大人们讨论。在和孩子的讨论中,请务必帮助孩子利用所有查找知识的方法——查书、去图书馆、用网络搜索——来寻找答案,这既是有趣的游戏,也是授孩子以“渔”的绝佳教育机会。

一、作者在书里画出了大量光线投下的阴影,有灯光、阳光、闪电等光源,有人物、树木、家具等的投影。请问为什么要花这么大的精力刻画这么多的阴影,它们各自有什么用意?

二、在绘画中,各种色彩都有其特别的寓意,比如红色象征着危险、生命和喜庆,有些色彩则能烘托出特别的气氛,比如黄色烘托出朝阳和火焰的温暖等等。那么,《走进森林》这本书中各种色彩的作用是什么呢?此外,为什么森林是黑白的,而不是彩色的?为什么在黑白的森林中,男孩和红外套却是彩色的?再请看男孩,除了一袭扎眼的红外套,男孩还穿着一双醒目的红鞋,这双红鞋在整个画面和情节里既显得突兀又不协调,它又有着什么样的特殊来历和寓意呢?

三、安东尼·布朗创作时有个习惯,他每本书的情节和画面不仅与其他童话故事或世界名画有千丝万缕的联系,还与他自己的其他作品互相关联。在《走进森林》中,小男孩最后在奶奶家见到了爸爸,爸爸的背后有一张沙发,仔细看沙发上的图案,不难发现它和安东尼·布朗的另一本作品《我妈妈》中妈妈睡衣上的图案十分相似,它们彼此呼应,只不过沙发上蓝花的比重大大增加了而已。在《走进森林》中,还能找到与安东尼·布朗其他作品的类似呼应吗?

以上的问题,有些细心查找就能找到确定的答案,而有些则没有像数学题一般的标准答案,但只要方向对了,就是正确的。所以,请这样要求自己,也请以此标准来和孩子一起讨

论吧!