每个人的生活经验都不一样,因为这些不同,会形成各自的“生活智慧”,所以,在《大问题》里面,各种答案都闪现着智慧的光。孩子们读这样的书,被映照,或者反射,或者吸收,自然也会产生自己的智慧。

从第一个哥哥的答案一直读到最后妈妈的答案,合上书,封面上的小孩横在视野里,那么,他的答案是什么呢?

其实根本不用去想,只要做自己就好!

我是谁? 我为什么在这里?我从哪里来?……小朋友提出这些看似可爱又有哲理的问题时,大人们都是如何回答的呢?在本书中,从第一个哥哥的答案一直读到最后妈妈的答案,每一个都闪现着智慧的光芒。孩子们读这样的书,被映照,或者反射,或者吸收,自然也会产生自己的智慧。

孩子们质朴的思考,为这本书构建了从现实到童话的最近距离。书中的文字,是孩子们任性随想的浅语,不是诲人不倦的教导,在每一个童言无忌的回答背后,都有一个需要破解的谜,每一个答案,都是一次内心萌动的外在表现,在这本书里,孩子的心灵从隐蔽处跳了出来,他们唱出了属于自己的歌。

——徐榕(儿童阅读推广人)

世界上就是因为有不同的人,才成为完整的世界。自己、亲人、他人、动物和其他东西,乃至死神,构成复杂的社会结构和人际关系,每个个体之间发生着有力的连结,这是社会学意义上每个人的方向、欲望、梦想、内心……产生合力,造就一个共享互通的世界。

我来了,这个世界就属于我,无论我此时此刻为了什么!

——李一慢(故事讲述人、育儿专栏作者)

“我为什么会来到这个世界?”一个小孩子,提出这样一个大问题。

小孩子的内心世界,对于成人来说,永远是个谜。他们一直都有着丰富的内心生活,只是没有向成人表露。小小的孩子,都会经历一个“探究敏感期”,他们对世界的认识,往往比成人更敏感更直观。他们的思考清浅而深邃,他们知道——探究广袤的未知世界,需要从人的源头开始,于是,提出这样一个大问题。

“我为什么会来到这个世界?”一本绘本,承载了这样一个大问题。

在身心成长过程中,孩子们所获得的都是奇迹般美好的东西,但在成人眼里早已习以为常,所以他们对孩子的表现常常失去感觉。幸而有些人例外,他们没有失去感觉,他们并不以为成人就一定高明,也不擅长谆谆教诲,就像德国瓦勒德马恩省议会的议员和主席,郑重地对待一个小孩子的提问,把它当成大事来做,他们精心组织竞赛,向孩子们征稿,像勘探金子一样,寻找隐藏在孩子心中的谜底。

还有绘本创作者沃尔夫•埃布鲁赫,在他眼里,鼹鼠头上的“便便”,与孩子们关于“为什么”的答案,都是奇迹般美好的东西。他曾经帮助一只小鼹鼠成功解决了《是谁嗯嗯在我的头上》这样的大问题,这一次,他为孩子们描绘心灵图谱,让他们的心声在绘本里一一展现,在他编绘的《大问题》里,有没有藏着童年的秘密?有没有藏着破解谜底的钥匙?

哥哥说:“你来到地球,就是为了过生日。”

猫儿说:“你来到这个世界,就是为了打呼噜,也有一点点儿是因为老鼠。”

士兵说:“你在这里,是为了学会服从。”

园丁说:“是为了学会有耐心。”

面包师说:“是为了早起。”

成人总是认为,小孩子天生就没有秩序感,孩子们的答案恰恰证明——生命的使命如此伟大和重要,不是为了简单的存在,还有执行万物秩序的职能。

飞行员说:“你在这里,是为了能亲吻云朵。”

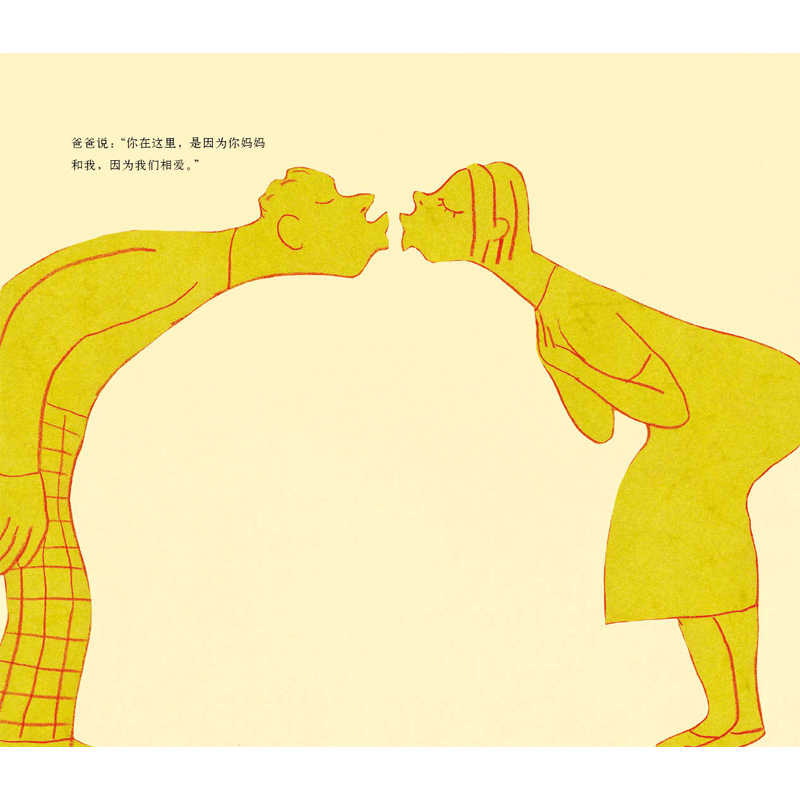

爸爸说:“你在这里,是因为你妈妈和我,因为我们相爱。”

妈妈说:“你在这里,是因为我爱你!”

姐姐说:“你在这里,是为了能好好爱自己。”

死神说:“你在这里,是为了热爱生命。”

孩子内心成长的历程,是一种爱的历程,这种感觉在孩子心中点燃时,如同射出一束光线,照亮他们想要关注的事物,也照亮他们未来的路。

拳击手说:“是为了搏斗!”

数字“3”说:“为了学会数数,有一天能数到‘3’。”

小鸟说:“是为了唱属于自己的歌!”

水手说:“是为了航遍所有的大海。”

孩子具有“自我引导”的能力,他们能看见最广阔的路,能发现最不寻常的起点,也能拥有自己的生命遐想。

“随着你一天天长大,对于这个‘大问题’,你还会找到其他更多的答案。”

发现比预知更激励,感悟比假设更吸引人,在封面和结尾,作者揭开了谜底——没有标准,没有终结,重要的是,持有对生命真诚的信念。

孩子们质朴的思考,为这本书构建了从现实到童话的最近距离。书中的文字,是孩子们任性随想的浅语,不是诲人不倦的教导,在每一个童言无忌的回答背后,都有一个需要破解的谜,每一个答案,都是一次内心萌动的外在表现,在这本书里,孩子的心灵从隐蔽处跳了出来,他们唱出了属于自己的歌。

书中的图画,夸张诙谐,轻盈明快,简化了色彩和笔意的运用,却另有其广阔和纵深的意蕴,这种视觉趣味,映衬出孩子们的想法是那样妙趣盎然,他们的想象力来自日常中的人和事。

鸟儿有绚丽的色彩,花儿有飘散的花香,孩子有闪耀的哲思,这些,都来自其生命的原动力,不是教育的结果,教育的重点不是外加什么,而是启动内在,当成人充分理解孩子的时候,才能找到更好的“启动”的方法。这本书提醒我们这样的事实:小孩子天生就拥有破解个人谜底的钥匙,拥有成长发育的心理指令,只是这种破解,需要长时间慢慢地隐秘地实现,成人自以为是的干预和阻断,可能抹杀或者歪曲孩子们循序渐进的自我实现。相反,我们需要把小孩子当成老师,因为他们身上隐藏着我们人性的秘密。

“我为什么会来到这个世界?”一个成年人,如何回答这样一个大问题?

可以想见,我们会用“有用”、“无用”这样的意念来构建答案。在这本书里,我们看到的是小孩子的心灵对这个世界的观照,相比孩子的朴素和直达,我们的回答可能犹疑,可能纠结,可能滞重,可能玄奥,因为与孩子相比,我们缺乏足够的内心力量去追求自己的主张,比起外在的束缚,更重要的是,我们一点点失去了对内在自由的真正了解和渴望。

真正的问题永远是——了解自己。在面临困难和危机的时候,在选择和被选择的时候,在迷途不知返的时候,在追悔莫及的时候,在内心的堤坝被冲开的时候,在对世界厌倦了无生趣的时候,如何找到继续的路?

所以,“我为什么会来到这个世界?”这样的大问题,对于孩子来说太容易了,而对于成人又太难了。

如果你家里的小屁孩,盯着你的眼睛,一字一句问:我为什么来到这个世界?你会怎么回答?

小孩子•大问题

这个在文本中没有出现的问题真够大,跟大哲学家们讨论 “我是谁?从哪儿来到哪儿去”的命题一样——我为什么来到这个世界?

解决小孩子的大问题,我们只需要花点时间,陪孩子读下去,不但能暂时解决孩子的困惑,还能引导他们进行更高层次的思考活动。这样一个大问题恐怕我们都不太容易说得明白,或许我们大人从来没有这样的疑问,正好和孩子一起回答、阅读和讨论。只是,这个大问题没有什么确定的答案。

在每一页暖暖的米色背景上,回答者的形象以及与答案相关的画面一一铺陈:孩子问了自己最亲近的人,从哥哥开始,依次是奶奶、爸爸、姐姐,最后一位是妈妈;问了可能看到的各类人等,包括飞行员、大块头、士兵、水手、园丁、盲人、面包师、拳击手,甚至还有死神;还问了随时出现在身边的小动物,有猫、小鸟、小狗、鸭子和兔子。除了这些,还有数字3和石头!

是的,数字3和石头。在孩子们看来,一样有生命。

石头的答案沉稳、冷静,也如同哲学家的话一样绕:“你在这里就是为了在这里。”好像数字3一直默默地等在那里,“是为了学会数数,有一天能数到3。”或许读书的孩子正好3岁,在书里相遇。同样,4、5、6、7、8、9、10等等早就排成一列,等待我们的孩子与之相遇。还有,绘本、拼音、识字、语法、青春期、恋爱……所有我们终将经历的事情,都在不远处等待着。

有的答案其实在告诉孩子“我是谁”,比如小狗就说:“我们来到地球,是为了能够汪汪汪地叫。可是,有时候我们是对着月亮这么叫的。”我喜欢小鸟的答案和小鸟的样子:“是为了唱属于自己的歌。”要是不会唱歌,那还是鸟儿吗?

死神的出现,其实有许多种可能。在我看来,或许正是主人公曾经历过死亡话题——比如书中不曾出现过爷爷的答案,他才会知道死神的“存在”,他才会去问问死神。沃尔夫•埃布鲁赫曾经说过:“(给儿童)谈死亡话题最困难就在于如何使之简单易懂……”为此,他专门用鸭子和死神为主角为孩子们创作了一本绘本。本书里也都出现了鸭子和死神。死神正盯着一只高飞的蜜蜂,笑眯眯地回答:“你在这里,是为了热爱生命!”

从第一个哥哥的答案一直读到最后妈妈的答案,合上书,封面上的小孩横在视野里,那么,他的答案是什么呢?

我想象不到,其实根本不用去想:在世界上,不管我们的脑袋朝上朝下,我们的眼光有高有低,我们总站在大地上,只要做自己就好!

大问题•小答案

每个人的生活经验都不一样,因为这些不同,会形成各自的“生活智慧”,书中的答案就闪现着智慧的光。孩子们读这样的书,被映照,或者反射,或者吸收,自然也会产生自己的智慧。是不是你已经迫不及待地问了你家的孩子:你为什么来到这个世界?或者,你在设想孩子给出怎样的答案,会让你“满意”呢?

书中的答案中,哪一个会让你心有所动呢?

这些答案都很有特点,很有个性,很合乎各自的身份。比如园丁的回答:“是为了学会有耐心”——这绝对是种过花草,或者是养过孩子的经验之谈!

更多的回答都是这样的简单,就在你我的生活之中。是啊,就是这么简单,“就是为了吃呀,要不还能为什么!”

不过,似乎也有生活中的糊涂虫,被西方人普遍认为笨笨的代表鸭子的答案是这样的:“我可不知道为什么会来到这个世界。”

我问我的家人和自己这个大问题。妈妈说,我来到世上是要寻找温暖。儿子说,我要找到恐龙。女儿说,我要做美味的食品给大家吃。让我很是吃惊,后来想想,这个源头在于我前一天我跟女儿的聊天。我说,女人要会做很多美味食品,为了自己,也为了心爱的人。

我还问过一批小学生、一批大学生和一批成人。在我的提问中,大人们成熟老练,胸有城府,字斟句酌,各有玄机。孩子们嘻嘻哈哈,乱七八糟,也别有趣味。

你觉得你的孩子能有什么答案?其实,那要看你带着孩子过着怎样的生活!

热爱生命,就得好好活着。

小生活•大成长

书里的各种答案之中,人之外的其他家伙都把孩子当成了同类,热情洋溢地介绍自己的感受。让我们再来想象这个没有在书中出现的问题:我为什么来到这个世界?

孩子一天天长大,我们一天天变老,读读这书,想想这个大问题。

我们有没有石头那样实诚,有没有胖子那样简单,有没有鸟儿那样浪漫?一个孩子到底要怎样成长,才具有这样的存在感,具有这样的生活感?

世界上就是因为有不同的人,才成为完整的世界。自己、亲人、他人、动物和其他东西,乃至死神,构成复杂的社会结构和人际关系,每个个体之间发生着有力的连结,这是社会学意义上每个人的方向、欲望、梦想、内心……产生合力,造就一个共享互通的世界。

我来了,这个世界就属于我,无论我此时此刻为了什么!

读这样的作品,好像是在读很多人的思想。不过,我们也可以找到自己!有时候听听他人,真得可以照亮自己。自己的无,是别人的有;别人的少正是自己的多。所以,这样一本书摆在家里,时不时地翻出来读一读,大声读给孩子听,也为自己而读。

到了最后,妈妈的答案是不是在你的嘴边早就忍不住了:“你在这里,是因为我爱你。”

在书的最后,有这样的文字,“随着你一天天长大,你还会找到其他更多的答案。”还有如同时间账本的表格,把你和孩子的答案记下来吧。