小老鼠努力挖洞挖了很久想吃到苹果,但是抵达目的地时,苹果却不见了!

因为坚持,因为不想半途而废,

所以小老鼠扮演起小侦探,开始询问遇到的每一只动物

“是不是你吃了我的苹果?”

到最后,小老鼠是否能找到吃掉苹果的家伙呢?

小朋友可以跟着小老鼠的脚步,一起找找看究竟是谁吃了小老鼠的苹果!

绘本作者李在民编写了一个有趣的侦探小故事,让小老鼠带领孩子寻找吃掉苹果的家伙。小老鼠在调查的路上无所畏惧,逐步排除谜团,缩小调查范围,距离吃掉苹果的家伙越来越近……这个写给孩子的小小侦探故事,能极大地调动孩子的参与性,引导他们从浓雾谜团中抽丝剥茧,接近真相;而孩子跟随小老鼠将案情调查到水落石出的过程,也是锻炼自己逻辑思维的过程。

《谁吃了我的苹果?》的“案情”,虽然比写给大人的推理故事要简单得多,但也有扑朔迷离的地方,孩子在阅读中同样要接受观察力、认知力以及智力的考验。

——赵咏冰 香港理工大学高级讲师、儿童阅读推广人

“谁吃了我的苹果?”这个主题如同一个靶心,老鼠执著且勇敢地寻找着答案,不断“放箭”却屡屡不中,一张一弛地让故事向前发展。在跟随老鼠寻找真相的过程中,孩子们通过观察会发现每种动物的特点,这些各有特色的动物吸引着孩子的注意力,也调动着他们的经验与想象。

——张燕妮 儿童插画师、儿童美育工作者

看完这本清新可爱的绘本《谁吃了我的苹果?》,第一个冲到脑海里的念头是:这不是一本写给孩子的推理小故事嘛!说到推理故事,必然会有一个冷静理智、心细如发且智商很高的侦探做主角,特别擅长搜集线索和推理查证。不论案情多么复杂,他都能逐步排除疑犯,缩小调查范围,最终抓到真凶。推理故事能极大地调动读者的参与性,引导他们从浓雾谜团中抽丝剥茧,接近真相;而大家跟随侦探将案情调查到水落石出的过程,也是锻炼自己逻辑思维的过程。

再来看看《谁吃了我的苹果?》的“案情”,虽然比写给大人的推理故事要简单得多,但也有扑朔迷离的地方,孩子在阅读中同样要接受观察力、认知力以及推理力的考验。故事的主角是一只小老鼠。在不断追寻答案和不断被否定的“破案”过程中,这只没有名字的小老鼠不仅不是聪明绝顶,还有点情绪激动,但他从头至尾表现了勇往直前的坚毅性格,面对数倍于自己体格的强壮动物也敢于追查,数次查找“罪犯”失败也绝不放弃,这也算是侦探必备的素质。

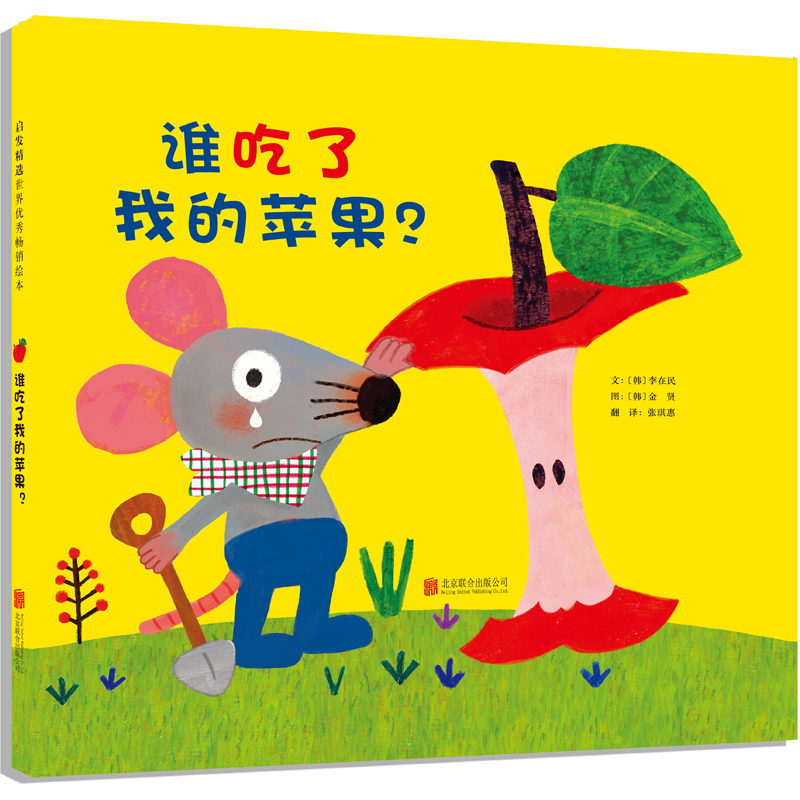

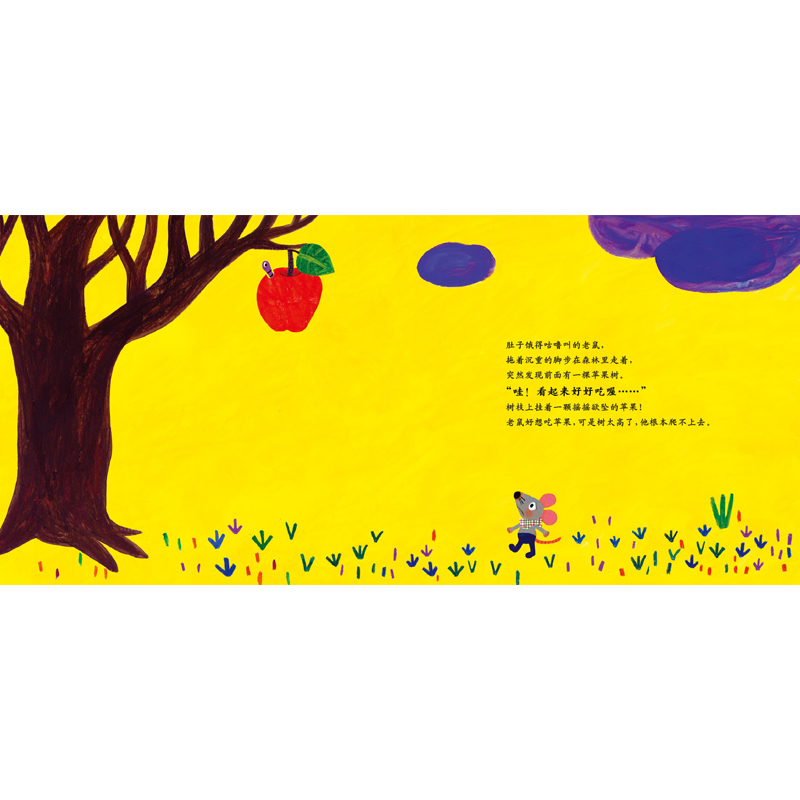

你看,封面上这只委屈的小老鼠,右手拖着小铲子,左手扶着比他个子还要高的苹果核,一滴眼泪垂下来,滴溜溜的黑眼睛仿佛正看着我们:“你们知道是谁吃了我的苹果吗?”于是,我们跟随他的目光和询问走进故事里:熟透了的红苹果掉入地下的深洞,小老鼠则怀抱着对苹果派和果酱的憧憬,从深洞侧面开路去找苹果;然而,当他抵达的时候,这个苹果只剩下叶子了。究竟是谁先他一步,把苹果吃掉了呢?

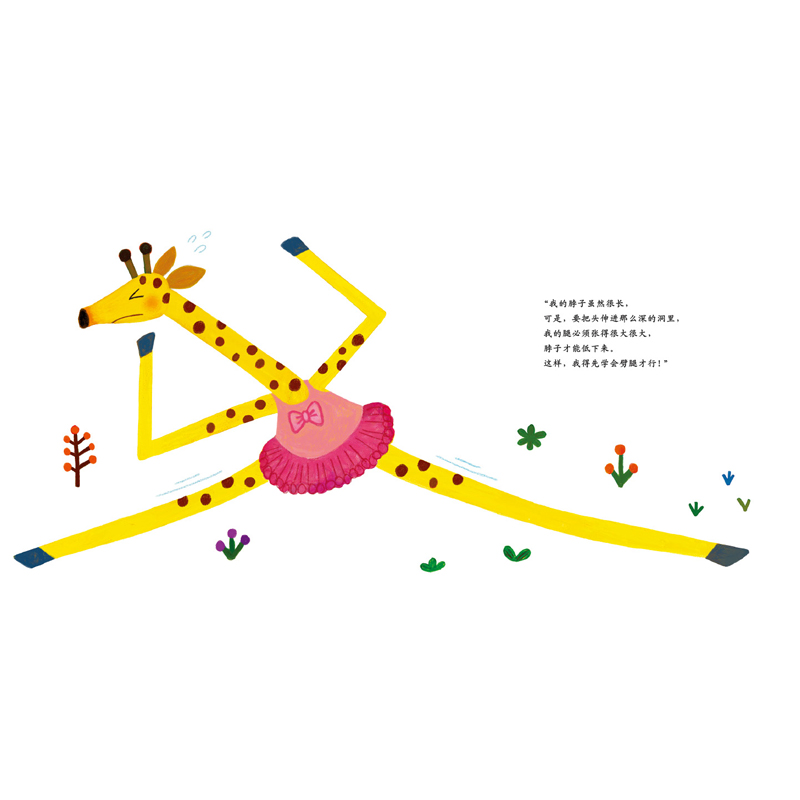

伤心的小老鼠开始了他的侦探之旅。首先,小老鼠调查的对象是正在喝水的长颈鹿。长颈鹿为什么会有嫌疑?因为脖子够长啊,长到足以伸进苹果掉落的深洞里。但是,做侦探可没那么容易,长颈鹿提醒小老鼠,单靠长脖子是不行的,她还得有足够柔软的身体,双腿劈叉才能让脖子伸进洞内。配合着长颈鹿的辩驳,画面上出现了一头正在劈腿的长颈鹿,动作夸张,汗水淋漓,表情十分吃力。这显然不可能啊!既然长颈鹿不会劈腿,那她应该不是吃掉苹果的罪犯。小老鼠离开了长颈鹿,又相继质问了鳄鱼、蛇、长臂猿和丹顶鹤。与长颈鹿一幕类似,作者在接下来的这些场景中采用了一套固定的叙述程式:锁定嫌犯——列举嫌犯犯罪的条件——经过查证,嫌犯缺乏犯罪条件——推翻假设。结果,鳄鱼嘴巴太大,蛇吞了苹果就会卡在洞里,猴子的手臂不够长,而丹顶鹤讨厌脏兮兮的泥巴洞。他们都不是真正的罪犯。细细看来,这不就是一个完整的推理过程嘛!还能让孩子在阅读中认知长颈鹿、鳄鱼、蛇、长臂猿和丹顶鹤的关键特点。

饶有趣味的是,每一次在推翻假设的画面里,画家金贤都描绘了一幅滑稽的场面:鳄鱼把嘴探进狭窄的泥洞里,牙关紧闭,眼睛也痛苦地眯起来,不仅吃不到苹果,还被地洞卡得死死的,无法动弹;小花蛇吞下整个苹果后,肚子撑成了圆滚滚的球形,即使有小刺猬在洞外使劲儿拽,也不能帮助他离开泥巴洞;最搞笑的是长臂猿,他正惊讶地瞪着眼,无可奈何地拖着像蛇一样的超长手臂。相信孩子在看到这些画面时,一定会想起动物园里的那些“本尊”,并对着这些夸张变形的动物哈哈大笑,继而认同文字的引导——这些动物肯定都不是偷吃苹果的罪犯!这就是对孩子们生活常识的考验。

当小老鼠的假设被丹顶鹤再次推翻之后,一个破案的关键线索找上门来——住在苹果里的苹果虫。苹果虫直到这时才第一次讲话,可细心的小朋友不难发现,他在扉页就已经出现了。只是当苹果掉进泥洞以后,他不见了。苹果虫向小老鼠提供线索时,苹果已经没有了,只有他自己。在苹果虫的指引下,小老鼠将问罪的矛头对准了大象。老鼠最后一次大声质问:“是不是你吃了我的苹果?”其实,这也是最终问读者的一句话:大象就是吃了苹果的罪犯吗?文字的故事到此就结束了,我们没有听到大象跟其他动物一样进行自我辩驳,可是图画的故事却延续了一页。我们看到一幅四格漫画:大象看见苹果掉落,将鼻子探进泥洞,卷起苹果放进嘴里;那时,小老鼠正在辛苦地挖洞。这种描述有点类似推理小说结尾的案情回放。到此,苹果案件似乎可以结案了吧?

五岁半的女儿玥玥看到这里就抢着说:“我知道,是大象吃了小老鼠的苹果!”可是我有点不甘心,追问一句:“大象真的可以吃到苹果么?”玥玥想了想,又说:“大象的鼻子有点粗啊,好像比蛇还粗呢。他的鼻子拿到苹果之后,怎么出来呢?”哈,小丫头也运用了故事里各种动物的思路在推理呢!深究一下这个故事的情节,尤其仔细分析苹果虫的口供,妈妈我对罪犯的看法与玥玥就有所不同了。在我的心目中,偷吃苹果的罪犯另有其“人”。

亲爱的朋友,如果没有最后那一幅四格漫画,你对这个案子会做出怎样的判断呢?通常情况下,推理故事结尾的定论会令人恍然大悟;我倒觉得,李在民的这个迷你推理故事有一个开放性的结局。我也在此卖个关子,不说出心中的罪犯是谁,不妨让孩子与小老鼠一起当一回侦探,看看他们会在故事里发现什么?