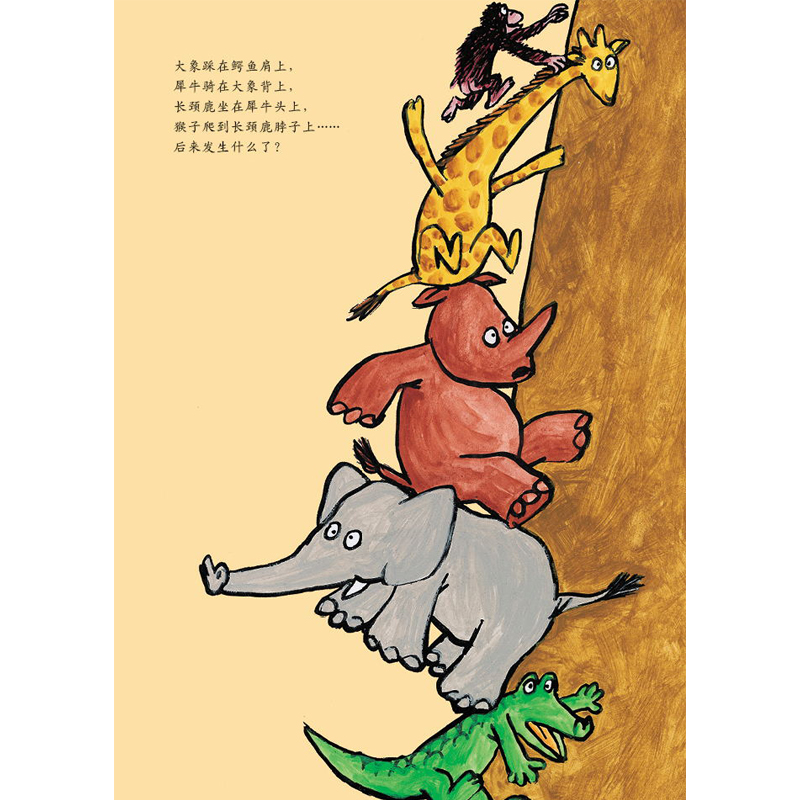

从前,有一座好高、好高的山,鳄鱼、大象、犀牛、长颈鹿统统跑过来,想爬上这座高高山。它们一个比一个爬得高,可离山顶总是差那么一点点。现在,大象踩在鳄鱼肩上,犀牛骑在大象背上,长颈鹿坐在犀牛头上,猴子爬到长颈鹿脖子上……越来越高,越来越高!后来,发生什么事了呢?它们能爬上高高山的山顶吗?一起来看看结果如何吧!

图书特色:

1、翻起来很新鲜。从下往上翻阅,与普通图画书从左到右的翻阅方式很不一样!

2、小朋友喜欢读。文字像童谣一样简单有趣、琅琅上口,让小朋友爱上阅读!

3、能“看到”声音。书中文字根据动物们的身形和脚步来做排列设计,让孩子从文图中感受到动物跑步的节奏!

4、能“拉长”视线。鳄鱼、大象、犀牛等动物逐渐加入爬高高队伍,把上下页的视觉空间越拉越长,无止尽的延伸感让人想一探最高处的风景。

《嗨哟嗨哟爬高高》是启发精选世界优秀畅销绘本系列之一,适合0岁以上儿童阅读。从前,有一座好高、好高的山,鳄鱼、大象、犀牛、长颈鹿统统跑过来,想爬上这座高高山。它们一个比一个爬得高,可离山顶总是差那么一点点。看样子,最后来的猴子是唯一的大赢家,只有它爬上了山顶呀——这个嘛,还真不好说……这是比利时绘本作家马里奥•拉莫自编自绘的故事书,看似简单,但剪裁得当,体现出一种简洁明快的美感,是一本能让孩子们迅速产生共鸣和认同感的图画书。

《嗨哟嗨哟爬高高》这类画面、语言质朴却匠心独运的绘本,一定能逗得宝宝咯咯笑个不停,从而激发宝宝对看书的兴趣。用这类简约而不简单的绘本和游戏式的阅读方式,作为亲子阅读的起点,是再好不过的。

——图画书编辑 苗辉

“日本图画书之父”松居直先生曾说,图画书本来就是让不识字的幼儿看画也能明白的东西,只有达到这种要求的,才算是好的图画书。《嗨哟嗨哟爬高高》正是一本不读文字也能看懂的好的图画书,调动了宝宝的各种生活记忆:爬楼梯、爬窗台、爬桌子、爬栏杆……只有了解宝宝的人才能创作出这样的故事!

——启想儿童艺术坊美育教师 张燕妮

常有年轻父母问:“我家宝宝不爱看书,怎么办呢?”诚然,亲子阅读的意义已经越来越多地被大家所认识,但如何开启宝宝阅读的兴趣之门?为什么宝宝不爱看、不爱听,只爱撕或者啃呢?

其实撕书和啃书就是低幼宝宝表达兴趣的方式,随着宝宝的成长可加以积极引导,很快就能升级为看和听。宝宝不爱听?有可能是我们选择的书不对他们的胃口,不过更多的原因可能是我们读书的方式不对,不能引起宝宝的兴趣。理想的早期亲子阅读,应该是一场视觉、听觉、触觉交汇的生动好玩的游戏。

比如这本《嗨哟嗨哟爬高高》,就是专供那些“咿咿呀呀”说着“婴儿语”的小宝宝看的绘本。作者马里奥·拉莫是比利时的绘本作家,作品的最大特点就是容易吸引孩子的注意力。这样的书,我们怎么给宝宝读?我们要注意听觉和视觉上的趣味性,还要在阅读中把它们展现出来,把读书变成和宝宝一起玩游戏。

先从听觉说起。本书的语句短而浅,段落结构相似且多重复,很像一首多段式的童谣。每个动物出现时,都伴随着个性化的象声词:“啪、啪、啪”,鳄鱼湿漉漉的大脚板拍在土地上;“咚、咚、咚”,大象脚步沉重,仿佛大地都在颤动;“呼、呼、呼”,犀牛粗大的鼻孔里喷着湿湿的热气;“嗒、嗒、嗒”长颈鹿的蹄声轻快响亮;“吱、吱、吱”,猩猩连蹦带跳没点儿安稳劲儿。每个动物的出场都生动鲜明。

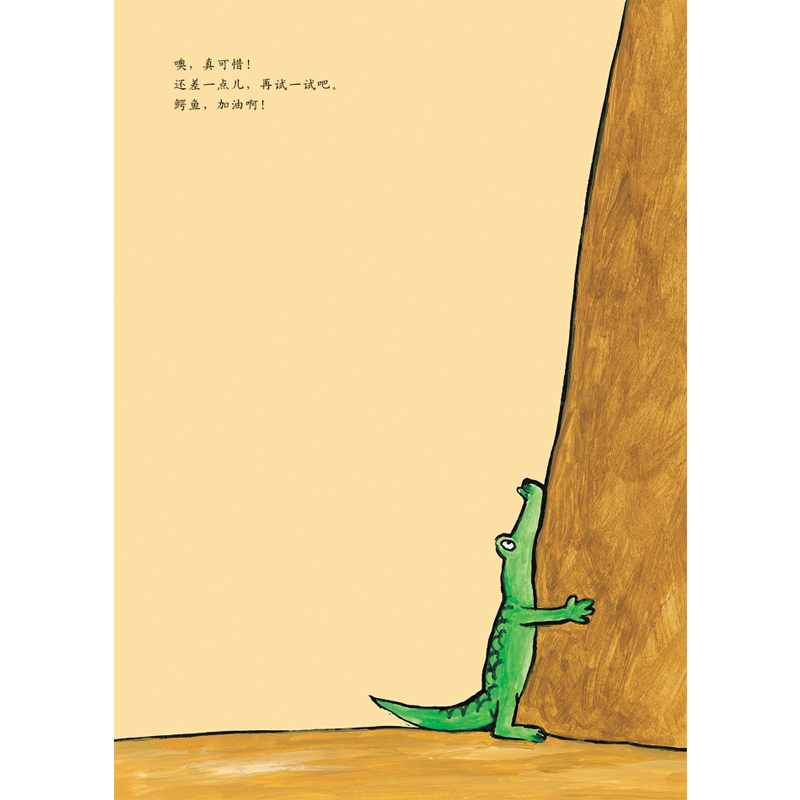

故事里相同的语句,可用相同的节奏和逐渐加强的语气来读,引起小宝宝对“来了”“可惜”“一点儿”“加油”等词汇的兴趣。重复出现的声音和节奏,对宝宝来说就是一种很有趣的听觉刺激。这种简单而重复的句式,也是启发宝宝语言能力的良方。

再说视觉的趣味。大多数绘本都是从左往右翻的,但这本书的翻页方式打破了常规,是从下往上翻。一开始,画面上只有鳄鱼在爬高高;后来,大象、犀牛、长颈鹿、猩猩依次加入,爬高高的队伍像“叠罗汉”一样越来越高,在上下页里延伸出无尽的视觉空间,让人不禁想看看:这座高高山的山顶,究竟是怎样一派景象?此外,画家还通过动物们在画面上的出场位置,营造出动态的感觉:前一页,动物们在左边出场,到了下一页,一下就跑到了右边。这样一左一右、循环往复,好像小动物们真的在纸上跑了起来。这样的画面安排,不仅能吸引宝宝的注意力,还能启发宝宝的空间认知能力。

再多说一点,你觉不觉得故事和画面的过程很像小宝宝在摆积木?绝大多数小宝宝最初摆积木都是码高塔,他们把不同形状、颜色的积木,一块叠一块垂直往上码,越码越高,摇摇欲坠,终于哗啦一下倒了。小宝宝既享受码高的过程,也享受倒塌的瞬间。

只要我们读的方法得当,《嗨哟嗨哟爬高高》这类画面、语言质朴却匠心独运的绘本,一定能逗得宝宝咯咯笑个不停,从而激发宝宝对看书的兴趣。用这类简约而不简单的绘本和游戏的阅读心态,作为亲子阅读的起点,是再好不过的。

至于我们通常都会讨论的故事内涵,对这样一本颇具开放性的绘本而言,我认为倒在其次了。你可以说,猩猩之所以成功并不是因为他比别人更强大,而是因为出现在恰当的时机,巧妙地借助了其他人的力量。正如牛顿说过:“如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上。”你也可以说,猩猩最终爬上去是一种成功,鳄鱼、大象、长颈鹿他们帮助猩猩爬上去,也是一种成功。只有团结协作,才能超常发挥,完成看似不可能完成的任务。虽然,最终的结果并不能让每个人都像猩猩一样风光无限,但大家在一起努力的过程,也是特别美好的经历;而且,在大多数成功的幕后,都有许多默默奉献的无名英雄,正因为他们坚守自己的岗位,才让世界变得这么精彩多姿。一句话,找到合适自己的位置才最重要。

当然,你也可以选择什么都不说。

有些绘本从封面就开始讲故事了,马里奥·拉莫的《嗨哟嗨哟爬高高》就是如此。封面上,鳄鱼和大象在宽阔平坦的大路上奔跑,不禁让人想问:它们要跑去哪里?前面有什么?原来,远方有一座高高山,鳄鱼、大象、犀牛、长颈鹿……都很努力地要爬上这座高高山。书中这些动物,有的个头大、有的个头小、有的粗壮笨重,有的身轻如燕,但它们所做的事情,正好是宝宝的最爱之一,那就是爬高高。

可是,你知道宝宝为什么喜欢爬高高吗?宝宝从出生到学会行走,都有家长为他铺设好各种平坦道路,当他遇到高高的物体,就忍不住用身体去丈量、触摸、攀爬,主动探索未知。此时的宝宝正处于对空间的敏感期,他会动员身体的每一个细胞,感知陌生空间的大小、高低和远近。只要他对当下的空间有了十足的把握,就会兴致勃勃地探索更大、更高、更远的空间。生活中,我们会发现宝宝喜欢用脚并用地爬楼梯、爬栏杆、爬窗台……不但要爬,还要来回几次地爬,重复多次都不嫌烦。这是因为人类空间感觉的发展,需要花费较多的时间、进行多次练习,而宝宝正是在看似玩耍的爬高高中慢慢完成这些练习,提升空间感知能力。

有的家长可能会说,虽然喜欢爬高高是孩子的天性,也是成长的必须,可宝宝的平衡能力毕竟还没发育成熟,往高处爬是非常危险的。这样的担心不是没有道理,但也不能因噎废食,只要有危险的事就都不让宝宝做,是更不明智的做法。绘本中的动物们兴冲冲地跑来,又是踮脚尖,又是叠罗汉,费尽心思要爬上高高的山顶。当它们“嗨哟嗨哟”努力时,有个声音一直鼓励说“加油啊”、“就差一点儿,再试一试吧”。不妨这么看,书中的动物是宝宝的写照,那个旁白就是家长的化身。当家长面对宝宝的探索时,应该放心让他去尝试,给他鼓励,而不是对他说“不可以”。

美国心理学家沃克和吉布森有一个著名的“视崖实验”:一块透明玻璃板,宝宝在这边,妈妈在另一边召唤他,可只要宝宝看到玻璃板下有 “悬崖”,就无论如何都不会爬过去,这说明人的自我保护意识是先天就有的。宝宝在爬高高时也是如此。他会在自我保护的前提下,尝试把握不熟悉的空间,在这个过程中逐渐协调自己的平衡能力。慢慢地,他胖胖的胳膊、腿脚将变得更加有力,还会在攀爬的挫折中了解如何避免危险。在宝宝爬高高时,家长不妨在几米外保护他,别在他刚有点儿不稳时就去帮忙,家长害怕“危险”的心理和情绪,会传染给宝宝,令他缩手缩脚,不利于发展自我保护能力,还会失掉探索世界的乐趣。要相信宝宝会自己想办法解决“问题”,无论成功还是失败,只要他愿意尝试,就是最大的收获。

当然,话说回来,让宝宝练习爬高高的前提,是要给他提供安全的、适应他攀爬能力的“高高山”,而不是放任他随便爬高(在户外活动时尤其要注意这一点,让宝宝远离又高又陡的楼梯、架子、栏杆等)。比如在设施规范的儿童游乐场里,有厚实软和的安全地面,宝宝可以在滑梯、台阶和绳梯上尽情玩耍爬高,即便摔倒也不会发生危险。如果家里的空间够大(注意关好窗户和阳台门、把棱角尖锐的物品收起来、远离过高的家具等),只要在宝宝的卧室里铺上舒适的地垫,布置一些自制的“被子山”“枕头山”“垫子山”,就能让宝宝爬上爬下,玩个不亦乐乎了。另外,在孩子眼里,家长本身就是一座“高高山”,力气大的爸爸就经常会被宝宝当成 “大树”或“大山”来爬,而且这座“高高山”还会反过来保护宝宝,更加安全。

蒙特梭利教育专家孙瑞雪老师在《空间的敏感期》中提到:宝宝对空间的把握,取决于他在心灵上能承受多大的空间状态,这决定他将来对世界的探索能力,为以后的发展打下非常重要的基础。在《嗨哟嗨哟爬高高》的结尾处,高高山不再那么高不可及,猩猩坐在山顶,望着更高的鸟,更高的天空……我们的宝宝也正如绘本中的动物们一般,只有翻越了眼前的高高山,才会发现、探索更为广阔的世界。日本绘本之父松居直先生曾说,绘本本来就是让不识字的幼儿看画也能明白的东西,只有达到这种要求的,才算是好绘本。《嗨哟嗨哟爬高高》正是一本不读文字也能看懂的好绘本,调动了宝宝的各种生活记忆与憧憬:爬楼梯、爬窗台、爬桌子、爬栏杆……只有了解宝宝的人才能创作出这样的故事,只有相信宝宝的家长才能让宝宝勇敢迎接充满未知的将来。