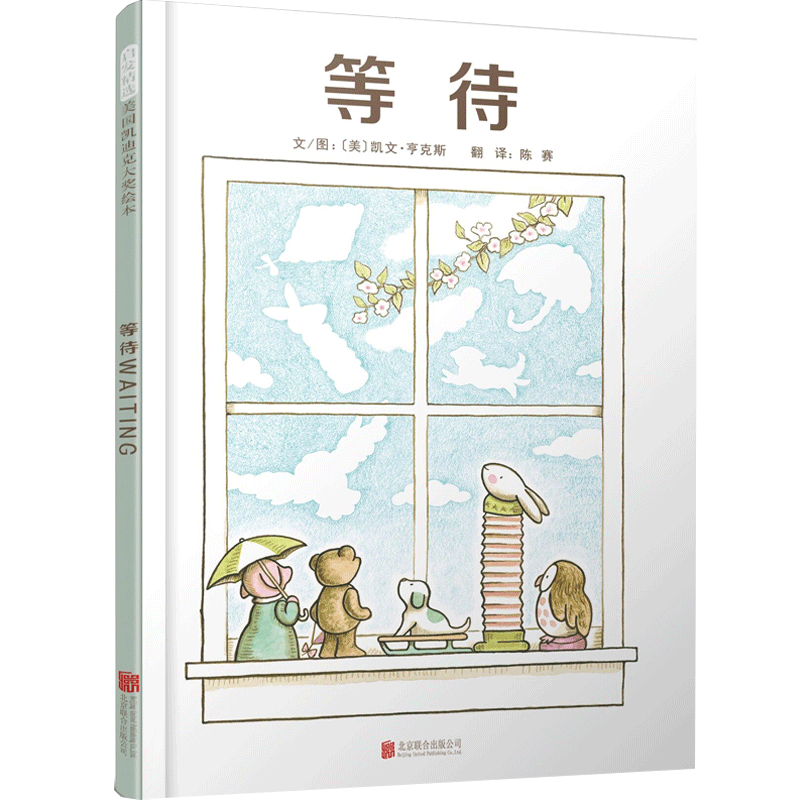

★全球知名的绘本作家、美国凯迪克大奖桂冠获得者——凯文·亨克斯(Kevin Henkes),曾创作出无数动人的图画书,在他的作品里,往往寥寥数语却扣人心弦。《等待》巧妙地运用五位个性鲜明的角色,融合旁白一般、充满诗性的精炼文字,结合版面设计的巧思,创作出经典的“亨氏图画书”。

★在如梦似幻的场景(图像)中,在想象(文字)和现实间游走。原来,这就是“孩童”经历、感受到的“等待”。等待的过程,有时充满新奇,有时能偶遇一些美好的事物,这是等待的醍醐味,也是作品希望孩子、父母能一同感受的。我们等待着,然后继续向前……

★美国《书单杂志》、《出版人周刊》、《波士顿环球报》号角图书 强烈推荐!

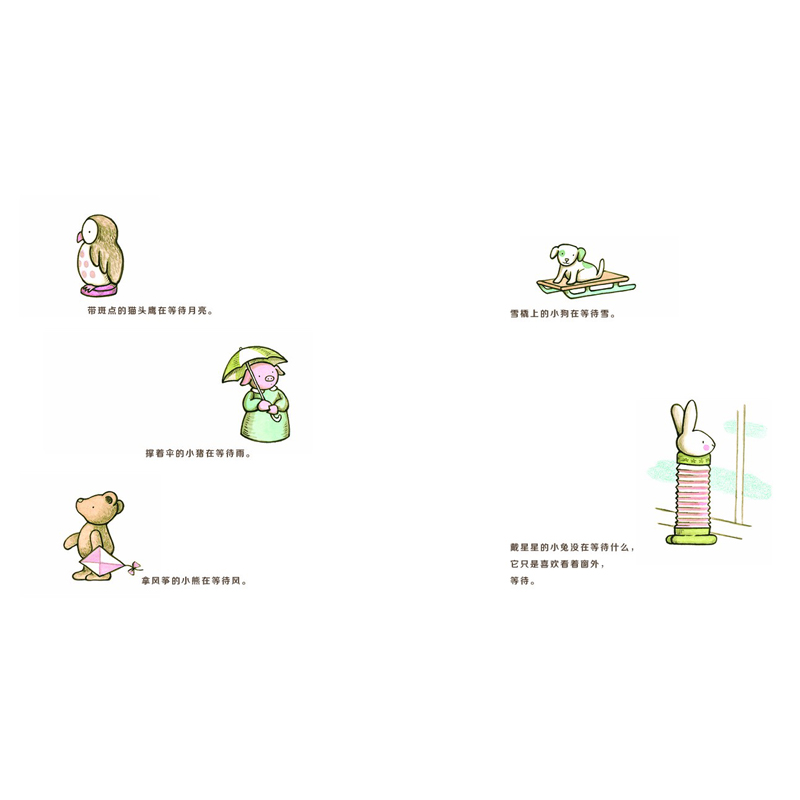

五个小人儿在等待……带斑点的猫头鹰在等待月亮,撑着伞的小猪在等待雨,雪橇上的小狗在等待雪。当天空终于飘起雪花,小狗心花怒放,他等待了那么久,而小兔子呢,她只是一直看着窗外。有时候,有人会离开。也有客人从远方而来,停留片刻又离开。他们能等到自己等待的东西吗?一本给孩子,也给大人的图画书。《凯文的小毯子》作者凯文·亨克斯全新作品,2016年美国凯迪克大奖银奖作品!

神秘的,迷人的,无可比拟。

——美国《出版人周刊》

安安静静,却又引人深思。兼具艺术感、设计感和文字的质感于一身。

——美国《书单杂志》

主角们满足于"等待"这件事,似乎带有很大的感染力。等待是每个孩子人生初始阶段就要学习的课题。亨克斯用轻柔的笔触,绝妙地探索到了这个话题。

——美国《波士顿环球报》号角图书

《等待》进一步证明了,凯文·亨克斯是足以与绘本传奇人物玛格丽特·怀斯·布朗、露丝·克劳斯比肩的绘本大家!

——美国《学校图书馆报》

图片是一种具象的体现,而文字则抽象很多。两者相比,图片给观看者的感觉更为直观。颜色线条组成的二维世界直接将讯息通过视网膜传递到脑中。文字则留给我们更多想象的空间。当我们接收到文字传递的理性信息后,我们会用脑中存储的已有知识去构造一个世界。所以不同的人看同一张画虽然会感受到不同的情绪和力量,但是既有的视觉印象是一致的。然而不同的人看同一段文字,则会产生千差万别的理解。

第一次接触《等待》这本绘本的时候,我脑海中突然跳出一个词语——“诗意”。这是一本能将画面呈现出诗歌感的独特绘本。也就是说,画面给我带来了阅读上特殊的节奏感。

翻阅完整本书,我们会产生一种非常清爽的感觉,清风拂面。作者凯文•亨克斯为了达到这种诗意的效果,没有使用特别浓艳的高饱和度颜色,也放弃了任何的对比色,他将画面的色调控制在浅棕、淡蓝、浅草绿、淡粉红这些安静的颜色中。另外他也没有把太多的笔墨浪费在背景上,很多地方都留出了大量的空白,整本绘本就和诗篇一样,言简意赅,但品起来又回味无穷。

窗户在很多页上都占据了主体位置,平视的角度非常具有亲和力,能够把我们直接带进画里。回想起来,每个人的童年都有这样一扇窗户,上面摆放着自己心爱的玩具。晚上睡不着的时候会透过窗户,像绘本里的主人公一样,看着外面的景色,让脑海里的思想开始漫无目的地游走。

我们的主人公,那些玩具朋友们,就生活在这个平常的窗台上。随着故事的展开,我们知道,他们透过窗户在等待外面不同的风景。

带伞的小猪等待一场雨,拥有雪橇的小狗等待大雪降临,夜晚活动的猫头鹰等待圆月之夜,小熊则希望大风的到来可以托起他心爱的风筝。但是他们并没有办法真正走进风景中,因为他们只是玩具。整个故事虽然充满童趣,但是这种可望不可及却流露出一丝落寞的感觉,作者用清爽淡雅的色调和留白,渲染出一种淡淡的伤感。

再来看第17页,作者也将这种心情投射到了画面中。窗户外的天空,小伙伴们的愿望变成了白色的云朵,他们等待的事情似乎发生了,但是只能用眼睛看着,却体会不到。一扇窗户就这样隔绝了虚实两个世界——虚的是窗户外的景色,实的是窗沿上的小伙伴们。

不知道有没有朋友发现,窗户内外用了两种不同的绘画手法。窗外的景色作者使用彩铅直接绘制,彩铅原本素雅的色调,以及在画纸上留下的天然纹理,让画面产生出一种略带梦幻的味道,这样更符合小伙伴们那种触手可及却及不到的感觉。

而窗户这头用水彩上色,让颜色更为细密,不光如此,作者还用黑色线条来描摹主体物。通常在画主体轮廓的时候,我们会刻意去避免使用这种手法,因为这会在视觉上产生一种死板沉闷的感觉。亨克斯却“执意”将这种手法运用到自己的画面中,直观地将虚实给区分出来,再次强调了现实和理想的区别。

窗户四四方方,中规中矩,虽然玩具们有不同的表情神态,但是为了让画面更富有灵动感,作者巧妙地在窗户上方绘制了一根破坏整体平衡的树枝。寥寥数笔的勾勒,就将季节的气息带进了画面,添加了不少生气。

故事的结尾,套娃小猫一下变成5个,窗户上热闹了不少。这个时候,这根树枝不仅开出热烈的花朵,还引来很多蝴蝶,真是一幅很美的画面。再和第17页对比一下,这次的景致可是真真切切发生了,他们真的等到了一些非常美妙的事情。对于那些玩具朋友们来说,即便他们等待的东西触不可及,但是能欣赏一下,不也是一件很美好的事情吗?

在我们的星球上,万物自有栖居之地。生命体在具体的空间中穿梭,以显见的位移方式感知空间变化,构成重要的个体体验。与空间常常相提并论的时间,却相对抽象、神秘。人类虽然可以借助风花雪月度量时间的变化,通过细致的观察确立与时间存有莫大关联的节点,但是始终不知时间之模样,只知它一路向前,在心灵与躯体上留下不可磨灭的印记。就这一点而言,人类似乎只能被动地接受时间的镂刻。面对无限的存在,有限的生命是否可以扭转被动,获得短暂的心灵自由?也许,对于人类而言,以诗意的童心充盈时间与自我之间的距离,是一种值得尝试的选择。一如凯文•亨克斯的《等待》所展示的那样。

这本《等待》是亨克斯2015年出版的作品,曾经获得过许多图书荣誉,包括2016年的美国凯迪克大奖银奖。不过,其中的故事并不宏大,也不复杂,其时空构造和语言结构都十分简洁、纯粹。在书中,最主要的空间是一处固定的窗台。窗台上有五个动物玩偶,它们面向窗外,等待世界带来它们所期盼的礼物。窗外则是风花雪月,日出日落,是时间的舞台。

值得注意的是,这本书与亨克斯最为人熟知的作品——“小老鼠系列”绘本不大一样。单从视觉效果来看,后者色彩鲜艳,活力四射,令人不禁情动于衷;而前者则色泽淡雅,充满留白,将人引向深沉的凝思与玄想。不过,这些外在的设计,还不足以用来区分亨克斯的诸多作品。

在小老鼠故事中,著名的阿文、莉莉、克丽桑丝美美菊花,都是个性鲜活,充满热情的顽童。他们都以独具个性的生活,映照出人类孩童的内心世界,展现了儿童面对外界与他者时所遭遇的困惑,以及可能采取的认识、坚守、发展自我的具体行动,而《等待》中则没有这样的顽童。不过,只要仔细体味一下文字故事,就会明白,作者在叙事口吻和情感基调上,仍然希望最大程度地接近儿童,而他确实在作品中出色地实现了这一理想。最终,这使《等待》与“小老鼠系列”殊途同归,构成了又一部可以引发儿童内心共鸣的抒怀之作。

亨克斯之所以能够达成所愿,是因为他熟悉儿童所秉持的“万物有灵”的思维特点,懂得儿童具有以直觉把握外物关联的诗性思维。在此基础上,作者本人也得以复归“最初一念之本心”——童心之所在,从而构建出一种坦率、纯粹的儿童叙事视角。

“万物有灵”本是原始人类的思维方式,是一种认为万事万物均有生命、灵魂,对心理世界与物理世界、精神现象与客观存在之差别,均不加分辨的状态。儿童思维亦具有这一特点。就《等待》而言,亨克斯正是从一个具有“万物有灵”观念的孩童的角度展开叙事的。从其目光出发,窗台上所有的玩偶,都具有跟人类一样的生命质地。它们不再是供人取乐的玩偶,而是因为一道亲切目光的凝视,变成了内心鲜活,懂得在绵延的时间长河面前顺势而为,耐心等待的灵物。它们是孩童心理移情与自我投射的结果。

至于玩偶们在等待什么,则是依据儿童“以直觉把握事物的诗性思维”而展开的想象,其中的语言由一种近乎儿童口吻的诗意独白娓娓道出。这时的作者宛如一个孩子,直觉地捕捉自然的情节逻辑,自童心中流露出的言语回环、重复,绵延有情。猫头鹰等月亮,撑伞小猪等雨,拿风筝的小熊等的是风,乘雪橇的小狗等的是雪,小兔子在凝视中什么都不等。这所有等待,包括其中看似是例外的凝视,都与人物的身份、形态,以及它们的随身之物相符。所有言辞如喃喃低语,平和、自由、安然,又完全顺理成章。

这样的言语表达,是一个孩子在消磨时间,在等待中,依具体情境自由出入思维过程的游戏。它无关价值,仅专注于充盈时间与自我之间的巨大空白。假如亨克斯不曾将这一切观察、想象,不曾将之记录、描绘,谁又会了解在一日、一日的等待中,那个未出场的叙事者所经历的心路历程?故事中的窗台,这处不曾变动的空间,因季节、物候之风貌的改变,使承载着孩童自我投射的玩偶实现了个人盼望,使其原本被动的自我获得全新的改观。事实上,这种改观属于自我人格的投射者,属于书中隐匿起来的叙事者,属于那个等待中的孩子。当他主动借助内心与诗意,把变化的窗台时空与凝滞自我的象征——诸玩偶连接起来的时候,他就获得了一个超出有限时空而更具包容性的自我——一个像他的玩偶那样平静地接纳时间所带来的悲喜的自我,一个像套娃小猫那样以自身为实现目标的自我。

这个从童心出发,体察时空,发现自我的故事,充满了哲思与诗意。但事实上,这本书关心的仍然是亨克斯之前所专注的务实话题——日常琐事所引发的儿童心理变化与个人体验。只不过,未出场的儿童叙事者使这一倾向变得隐蔽。同时,作者又在以一种生命哲学的探索态度,触摸、体味、进入儿童的存在状态。那是一种面对有限空间与无限时间,以直觉构建个体与环境关联的自我模式。这本书要探索的,也是一种独处的体验,一种从个人儿童期开始就已存在的,渴望突破自我、直面时空的人类状态。正是在这种意义上,这本书在赋予等待以无尽温柔与诗意的同时,才会打动那些同样在等待中心存盼望的孩子和成人。