★《纽约时报》年度十佳绘本得主尼古拉·戴维斯与英国水石童书绘本大奖得主丽贝卡·科布联手创作!

★ 根据国际时事创作,以贴近孩子的视角,传递一束善良之光,期盼拥有一个更加美好的世界。

2016年的春天,英国政府拒绝向3000名举目无亲的儿童难民提供避难所。几乎在同一时间,作者尼古拉·戴维斯听说了一个故事:一位儿童难民因为没有她坐的椅子,而被学校拒之门外。基于这个故事,她创作了这首故事诗,起初发表在《卫报》的网站上,配有艺术家杰基·莫里斯和彼得·霍拉塞克创作的一把空椅子的插图。在随后的日子里,成百上千人在网络上发布了空椅子的图片,表达他们对那些失去一切、无家可归、无法接受教育的孩子们的支持。作者尼古拉·戴维斯想通过这个故事提醒大家,善良具有巨大的力量,它能带给我们美好未来的希望。

★ 感人的故事,如诗的语言,细腻又震撼人心的图画,启迪孩子思考该如何肩负起改善外在生态与自身困境的严肃话题。

《战争来的那一天》是启发精选世界优秀畅销绘本系列之一。故事讲述了一个本来生活幸福的小女孩儿,有爱她的爸爸、妈妈,还有可爱的小弟弟,但是突发的战争让她的家成了废墟,她失去了一切,失去了所有的亲人,小小的她成为了难民。小女孩儿一路逃难,历尽艰辛,差点儿失去生命。小女孩儿终于到了一个收容她的难民营,她躲在一个棚屋的角落,裹着一条脏脏的毯子。当她走出去,看到和平地区冷漠的人们,面对紧闭的大门,她明白战争依然跟随着她……她走到一个学校,看到那里的孩子们在读书、唱歌儿、画画儿,她想进去,可是,老师说:这里没有椅子给你坐……最终,小女孩儿会怎样呢?

如果我们信赖孩子们的心灵,那么至少可以和他们一起翻看这宁静、宽广,又充满灵性的作品,一起想象每一个进入陌生之地的孩子或成人都能得到善意的安慰,并且相信他们也能够用善意为陌生之地增添光彩。在建立起这样的信念之后,就让成人和儿童携起手来,一起为心灵的对话与相遇而努力吧。

--文学博士、华东师范大学中文系教师 陈 静

丽贝卡·科布以贴近孩子的视角创作的插画与尼古拉·戴维斯充满力量的文字相得益彰,他们的联合创作使得这个严肃的话题非常易于小读者理解。

--《纽约时报书评》

《战争来的那一天》是英国知名童书作家尼古拉·戴维斯和英国绘本新秀丽贝卡·科布合作的绘本。这是一本深沉、宽广,充满人性力量的迷人之作。在书中,戴维斯以诗的语言,以贴近孩子的视角,继续思考人类如何肩负起改善自身困境与内心生态的严肃话题。科布则延续着她之前作品中对儿童神态、动作的传神把握,用画面讲述自己所珍视的儿童世界。

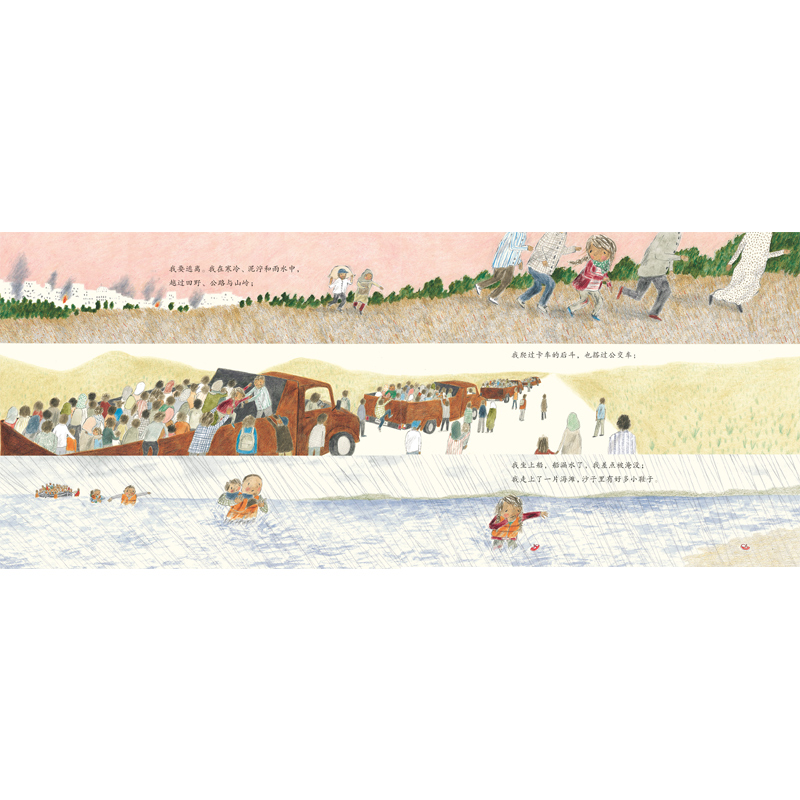

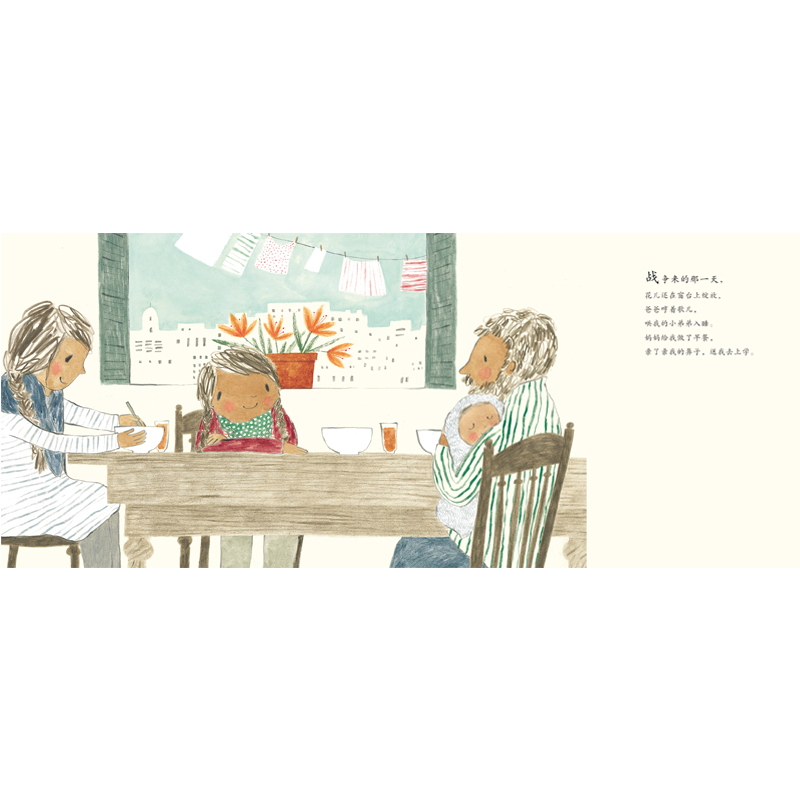

伴随着科布温柔、深邃的画面,戴维斯开始尝试替一个战乱中的小女孩讲出亲身经历的恐怖与残忍。在一个平常的日子,小女孩早上与家人、同学安度着平静的时光,中午却遭遇战争的突袭。她受伤了,与亲人、朋友离散,失去了家园。在浓烟、粉尘,还有巨响中,她低垂着头,浑身上下都浸透着悲伤与疼痛,无法再现原本充满笑意与满足的脸庞。她只能跟随逃难的人群背井离乡。

在这本书中间的一个跨页上,科布用三个窄长的横幅画面描绘小女孩逃离战乱的场景。科布借助这种版面设计,拉长地平线、压低天空。这一切似乎是在向读者暗示,小女孩的逃难路途漫长而无尽头,而被凄风苦雨笼罩的海洋更是让人无所适从。就在这个时刻,逃离厄运、独自在冷水中前行的小女孩却注意到海滩上的“沙子里有好多小鞋子。”这个孩子一定知道发生了什么。她经历了多少苦痛、艰辛、绝望,在饥寒交迫中登陆,但她那颗心却没有丧失温柔,她记住了和自己一样不幸的人——那些幼小的逝者。每一个有良知的人都明白:这样的孩子多么需要帮助,那样的悲剧多么应该结束。

戴维斯为什么要书写这么沉重的话题,而科布竟还要把这一切面向孩子画出来?我相信,戴维斯为儿童书写战争,科布为之配图,都绝不是心血来潮之举。在转向儿童故事创作之前,戴维斯已经给孩子们创作了大量的自然科普书籍。她那宽广的心灵一直在讲述自然的多样化,她深知万物共处之道。就是这样一位作家,才会在英国政府拒绝庇护3000名儿童难民时,用饱蘸悲愤之笔书写下这个充满仁慈,却击打人类良知的故事。在遇到这个故事之前,科布早已用画笔描绘出了人类孩子最富有生机的场面。她们都热爱孩子,因儿童而相遇。她们也一定都洞察到了儿童与世界之间的某些秘密。

在《战争来的那一天》正文中,戴维斯并没有明确提到官方的行为,科布对此也似乎缄默不语。她们用图文向读者言说,小女孩儿在自己的所见所感中发现了人类战争的扩张之源。原来,那就是人无端地拒斥他人的行为。战争毁灭的不仅仅是可见的人类家国,而且还区分生者与死者、和平居民与逃难人群。这种区分是冰冷的,会吞噬人性,将毁灭人类内在的仁慈家园。即便小读者们还不明白这些道理,他们也一定知道那个失去了亲人的小女孩是多么需要帮助。只不过,他们未必就一定能够预测、了解到施以援手的复杂性。

事实上,即便在当时英国的成人世界里,对是否接纳、帮助那些举目无亲的儿童难民也没有达成一致性的意见。成人们既意识到应当肩负责任,在社会上为这些孩子找到应有的位置,但又恐慌接纳儿童难民可能会带来一系列社会问题。持有这两种看法的人群各执己见、难以沟通。换句话说,就算是成人,他们也并不可能在任何情况下都能权衡利弊,做出较为周全的安排。因此,当英国政府拒绝庇护儿童难民时,戴维斯直抒胸臆,用一种更能直达事物本质的方式,诉诸人类良知,提出化解难题的可能。

当小女孩无法在和平地区的学校里找到一个属于她的位置时,一个当地的小男孩为她搬来了一把椅子。之后,更多的当地孩子搬来了可以铺排成一条小路的椅子。在这条小路上,和平地区的儿童与儿童难民完成了心灵的对话:前者懂得后者了解世界的渴望,也信赖这份心意,后者则最终明了战争的恐怖绝不会吞噬温暖的人心。在这条小路上,和平地区的儿童陪伴着那些“渴望面向不同人群承担责任”的困惑成人,与他们的心灵同行。前者的行动直接启发后者,直面现实才不失为活着的人类,后者则有可能对此给予回应。

戴维斯和科布如此信赖儿童,她们用心而又不动声色地提醒世人:在成人不知道该怎么办的时候,去问一问孩子们吧!去看看孩子们怎么做的吧!儿童并非如成人想象的那样单纯无知,相反,他们常常愿意凭着心灵的指引体验人与人的关系,了解人与世界所包含的可能。正是在这样的孩子身上,成人找到了延续仁慈传统的希望。

二战之后,西方曾有哲人怀疑这个传统,并发出警世恒言——“在奥斯维辛之后,写诗是野蛮的”。如果那哲人看到书中的这些孩子,也许能够得到安慰,因为这些孩子是在用心灵和生命回应他的警告。他们的行为告诉成人,在战火一次次洗礼过的地球上,最关键的难道不是一次次重拾用心灵书写诗歌的可能吗?那些诗歌会在心与心的对话中回响,在心与心同行的路上歌唱。如果我们信赖孩子们的心灵,那么至少可以和他们一起翻看这宁静、宽广,又充满灵性的作品,一起想象每一个进入陌生之地的孩子或成人都能得到善意的安慰,并且相信他们也能够用善意为陌生之地增添光彩。在建立起这样的信念之后,就让成人和儿童携起手来,一起为心灵的对话与相遇而努力吧。

关于作者

尼古拉·戴维斯

英国知名童书作家、动物学家,主要研究蝙蝠和鲸鱼。曾经在英国国家广播公司的自然节目工作。作为动物学家和畅销书作者,戴维斯自1997年开始出版作品以来,已经有30余部作品问世,其作品的题材和内容大多基于她对动物和大自然的了解和热爱。

丽贝卡·科布

英国童书插画家,画风清新且独树一格,故事写法也跳脱传统,洋溢着满满的想象力,让大人小孩不只眼睛一亮,更是会心一笑。2013年即以《谁来吃午餐》获得英国水石书店绘本大奖,并两度入围著名的英国凯特·格林纳威大奖。